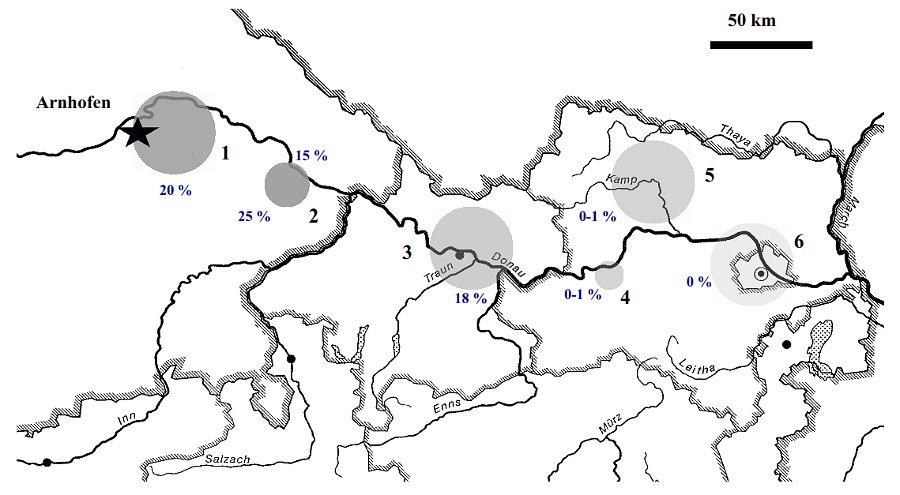

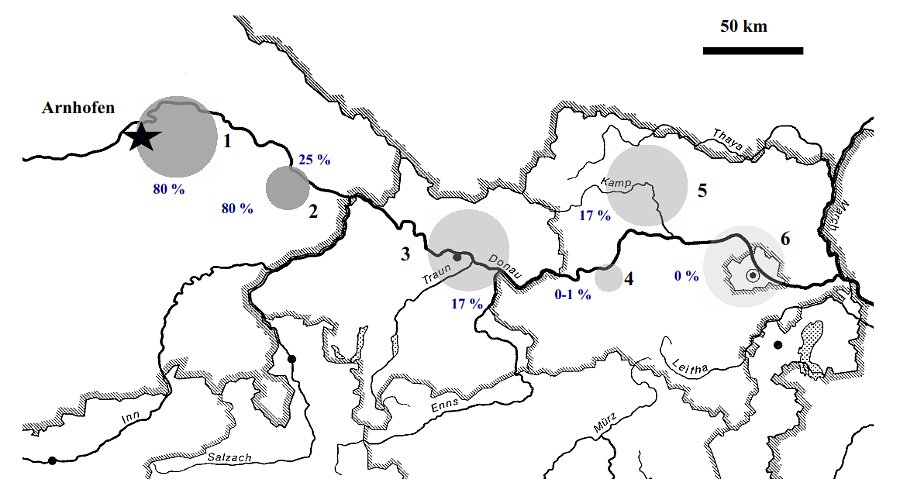

Die Verbreitung der Arnhofener Plattenhornsteine im Alt- und Mittelneolithikum entlang der Donauroute nach Niederösterreich

Die Erforschung der Distributionswege bayerischer Jurahornsteine im Neolithikum des Donauraumes hat in den vergangenen Jahren durch eine flächendeckende Gesamtaufnahme der Hornsteinimporte in Oberösterreich deutlich an Tiefenschärfe gewonnen

Nun wird diese Materialstudie entlang der Donau nach Niederösterreich

Erste Verbreitungsstudie

In einem frühen Stadium der Forschung, noch vor der Entdeckung des Feuersteinbergwerkes von Arnhofen, entstand im Donauraum um Kelheim und Regensburg eine Studie

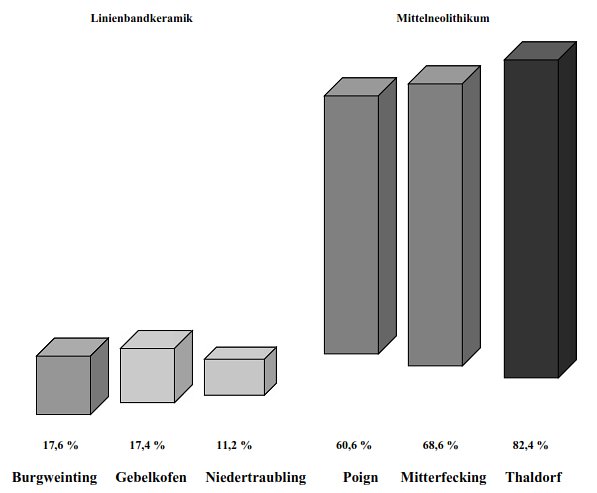

Bei einigen Siedlungen lag der Schwerpunkt der Keramikfunde in der Bandkeramik, wie beispielsweise in Gebelkofen (Abb. 7, 10-12), Burgweinting und Niedertraubling im Landkreis Regensburg; bei anderen Fundkomplexen wie in Poign, Lkr. Regensburg, (Abb. 7, 13,14) sowie in Mitterfecking und Thaldorf im Landkreis Kelheim überwog der mittelneolithische Anteil im Keramikspektrum. Der deutliche Anstieg der Artefakte aus Plattenhornsteinen gegenüber den Knollenhornsteinen von der Linienbandkeramik zum Mittelneolithikum ist aus heutiger Sicht ein unmittelbarer Indikator für den Beginn des eigentlichen Tiefbaues im Hornsteinabbau von Arnhofen

In der Folge zeigte dann eine detaillierte Materialaufnahme im niederbayerischen Vilstal

Ebenfalls vor der eigentlichen Entdeckung des Hornsteinabbaues von Arnhofen im Landkreis Kelheim wurden aus der linienbandkeramischen Siedlung und dem zugehörigen Gräberfeld von Rutzing und Haid, Bezirk Linz-Land, Artefakte aus grau gebänderten Hornsteinen beschrieben, deren Herkunft aber seinerzeit noch im alpinen Raum vermutet wurde

Außengrenze der Arnhofener Verbreitung in Niederösterreich

Die Fundstellen im Raum Melk

Die Herkunft der Rohmaterialien wurde früher in den tertiären Mineralvorkommen des Waldviertels vermutet. Auch aus den mittelneolithischen Siedlungen von Untermixnitz und Obermixnitz

Die neolithische Siedlungskammer des Horner Tertiärbeckens stand über das Kamptal direkt mit der Donau in Verbindung. So stammten in der lengyelzeitlichen Siedlung mit Kreisgrabenanlage von Kameg

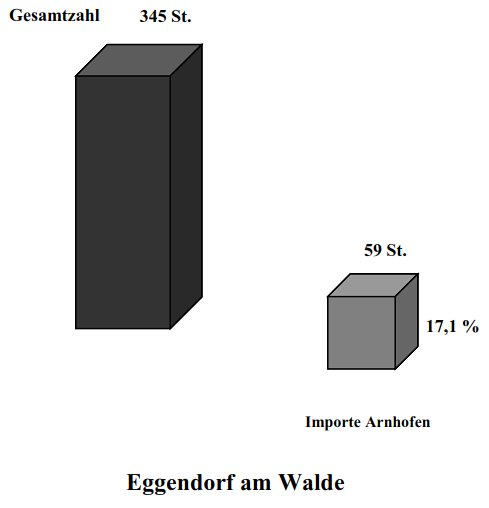

Schließlich liegt aus der Fundstelle von Eggendorf am Walde

Aus dem Raum Wien liegen derzeit keine Hinweise auf bayerische Importe vor. So fanden sich beispielsweise in der bandkeramischen Siedlung von Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, keine Arnhofener Plattenhornsteine. Vielmehr setzt sich hier der Großteil des Silexinventares aus ungarischen Obsidianen und Radiolariten zusammen.

Nur noch für die schnurkeramischen Gräber im südlich an die Donau angrenzende Traisental

Fußnoten

A. Binsteiner, Jungsteinzeitliche Hornsteinimporte aus Bayern in Oberösterreich. Linzer Arch. Forsch. Sonderh. 53 ( Linz 2015), 10-13. - Ders., Zur Rohstoffanalyse jungsteinzeitlicher Silexinventare im Raum Linz und in Oberösterreich. Arch. Korrbl. 38, 2008, 478- 479, 484, Abb. 5. ↩

An dieser Stelle danke ich Herrn HR Dr. Ernst Lauermann, NÖ Landesregierung, für die finanzielle Förderung bei der Materialaufnahme in Niederösterreich. ↩

F. D. Davis, Die Hornsteingeräte des älteren und mittleren Neolithikums im Donauraum zwischen Neuburg und Regensburg. Bonner H. Vorgesch. 10 (Bonn 1975) 52-58, Abb. 1. ↩

Dazu: A. Binsteiner, Die Lagerstätten und der Abbau bayerischer Jurahornsteine sowie deren Distribution im Neolithikum Mittel – und Osteuropas. Jahrb. RGZM 52, 2005, 62-67. ↩

An dieser Stelle danke ich Herrn Dr. Andreas Boos, Museen der Stadt Regensburg, der eine Überprüfung der Museumsbestände ermöglichte. ↩

M. Schötz, Zwei unterschiedliche Silexabsatzgebiete im Neolithikum des Vilstales. Bayer. Vorgeschbl. 53, 1988, 2, Abb. 1. ↩

Ä. Kloiber und J. Kneidinger, Die neolithische Siedlung und die neolithischen Gräberfundplätze von Rutzing und Haid, Ortsgemeinde Hörsching, Politischer Bezirk Linz-Land, Oberösterreich. Jahrb. Oberösterr. Musver. ÖMV 113/1, 1968, 32-34, 42. ↩

Verbleib: Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz. An dieser Stelle danke ich Frau Dr. Jutta Leskovar und Herrn Univ. Doz. Dr. Bernhard Prokisch, OÖ Landesmuseum, sowie dem Stadtarchäologen von Linz, Herrn ao. Univ. Prof. Dr. Erwin M. Ruprechtsberger, die über Jahre hinweg meine Forschungsarbeit in Oberösterreich gefördert haben. ↩

G. Trnka, Niederbayerischer Hornsteinimport in das niederösterreichische Donautal im Raum Melk. In: B. Hänsel (Hrsg.), Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Nemejcová-Pavúková. Internat. Arch. Studia honoraria 21 (Rahden/Westf. 2004) 309-321. ↩

E. Lenneis, Siedlungsfunde aus Poigen und Frauenhofen bei Horn. Prähist. Forsch. 8, 1977, 54, Taf. 11, 4499. ↩

H. Maurer, Obermixnitz. Fundber. Österreich 17, 1978, 239, Abb. 91. Verbleib: Sammlung Prof. Hermann Maurer, Horn, NÖ, dem ich an dieser Stelle für die Hilfe bei der Materialaufnahme in Horn danke. ↩

E. Lenneis, Die stichbandkeramische Grabenanlage von Frauenhofen, »Neue Breiten«, p. B. Horn, Niederösterreich. Arch. Austriaca 70, 1986, 137-204, Grube 14, Nr. 49. ↩

J.-W. Neugebauer et al., Die doppelte mittelneolithische Kreisgrabenanlage von Friebritz, NÖ. Fundber. Österreich 22, 1983, 91, Abb. 23,7. ↩

I. Mateiciucová und G. Trnka, Die Silexartefakte aus der Siedlung mit Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich, K Pocte Vladimíru Podborskému. Prátelé a žáci k sedmdasátým narozeninám. Ustav archeologie a muzeologie. Filozofická fakulta Masarykovy university v Brne (Brno 2004) 89–99, Abb. 14, 1. ↩

F. Berg, Rosenberg. Fundber. Österreich 7, 1956-1960, 18. ↩

J. Höbarth, Eggendorf am Walde, Fundber. Österreich 2, 1934-1938, 241. ↩

H. Maurer, Linearkeramische Siedlungsfunde aus Eggendorf am Walde, VB Hollabrun, NÖ. Fundber. Österreich 31, 1993, 179-183. ↩

H. Maurer, Lengyelzeitliche Plastiken von Eggendorf am Walde (BH Hollabrunn) und Kamegg (BH Horn), Niederösterreich. Das Waldviertel 62, Heft 21, 2013, 210-217. ↩

Verbleib: Höbarth-Museum der Stadt Horn. ↩

Auskunft Dr. Inna Mateiciucová, Universität Brünn. ↩

D. Kern, Migration and mobility in the latest Neolithic of the Traisen valley, Lower Austria: Archaeology. In: E. Kaiser, J. Burger, W. Schier, Population Dynamics in Pre- and Early History. New Approaches by Using Stable Isotopes and Genetics. Topoi - Berlin Studies of the Ancient World, 2012, 213-226; Fig. 5. ↩

7-9 Verbleib: Sammlung A. Binsteiner ↩