Pfahlbauten rund um die Alpen

Die Entdeckung der Ufer- und Moorsiedlungen in den zirkumalpinen Seen war eine Sternstunde der archäologischen Forschung. Ferdinand Keller, der Vorsitzende der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, hatte nämlich angesichts der ersten Funde 1854 erkannt, daß er Reste von Siedlungen vor sich hatte. Er interpretierte sie als auf Plattformen errichtete Pfahlbaudörfer und brachte erstmals eine lebendige Vorstellung vom Leben jungsteinzeitlicher und bronzezeitlicher Siedlungsgemeinschaften in den bis dahin trockenen Fundstoff Mitteleuropas.

Zuvor hatte sich die Archäologie vor allem mit den klassischen Quellen des griechischen und römischen Altertums beschäftigt. Die noch in den Kinderschuhen steckende Erforschung der Vorgeschichte nördlich der Alpen war zunächst nur auf die Welt der Toten, auf Grabhügel und Megalithgräber gestoßen.

Nun kamen -unter Wasser vom Luftsauerstoff abgeschlossen und in erstaunlicher Frische konserviert- Haushaltsgegenstände, Geräte für Holzbearbeitung, Wald- und Landwirtschaft, Waffen, Jagd- und Fischereigerät, Schmuck und Kleidungsstücke zum Vorschein; fertige Produkte, Halbfabrikate und Bearbeitungsabfälle, die im Siedlungsalltag verloren gegangen, weggeworfen oder bei Brandkatastrophen untergegangen waren. Vor allem fanden sich in den Kulturschichten ganze Lagen von Kultur- und Sammelpflanzen, Knochen von Haus- und Wildtieren, die Einblick in Nahrungsgewohnheiten und Wirtschaft der Siedler gewährten.

Eine Welle vielerorts erfolgreicher Suche in den zahlreichen Seen und Feuchtgebieten des Alpenvorlandes setzte daraufhin ein. Das 'Pfahlbaufieber' griff in Italien auf die Poebene über, wo man in den 'Terramaren' zu graben begann, und auch in weiter Ferne, in Norddeutschland, Schweden und Schottland suchte und fand man archäologische Fundstätten in offenen und verlandeten Gewässern. Schon bald aber hob sich durch Gemeinsamkeiten im Fundgut und zeitliche Einordnung deutlich ein "Pfahlbaukreis" rund um die Alpen ab.

Etappen der Forschung

Der Sammeleifer der Forschungspioniere verebbte um die Jahrhundertwende. Man stellte fest, daß bei der wilden Ausbeute der Fundstätten viele Erkenntnismöglichkeiten verlorengingen. Behördliche Verordnungen - 1873 für die Seen des Kantons Bern, 1905 für das badische Bodenseeufer - verboten unkontrollierte Ausgrabungen und reservierten damit Fundstätten für einen Kreis von Fachleuten.

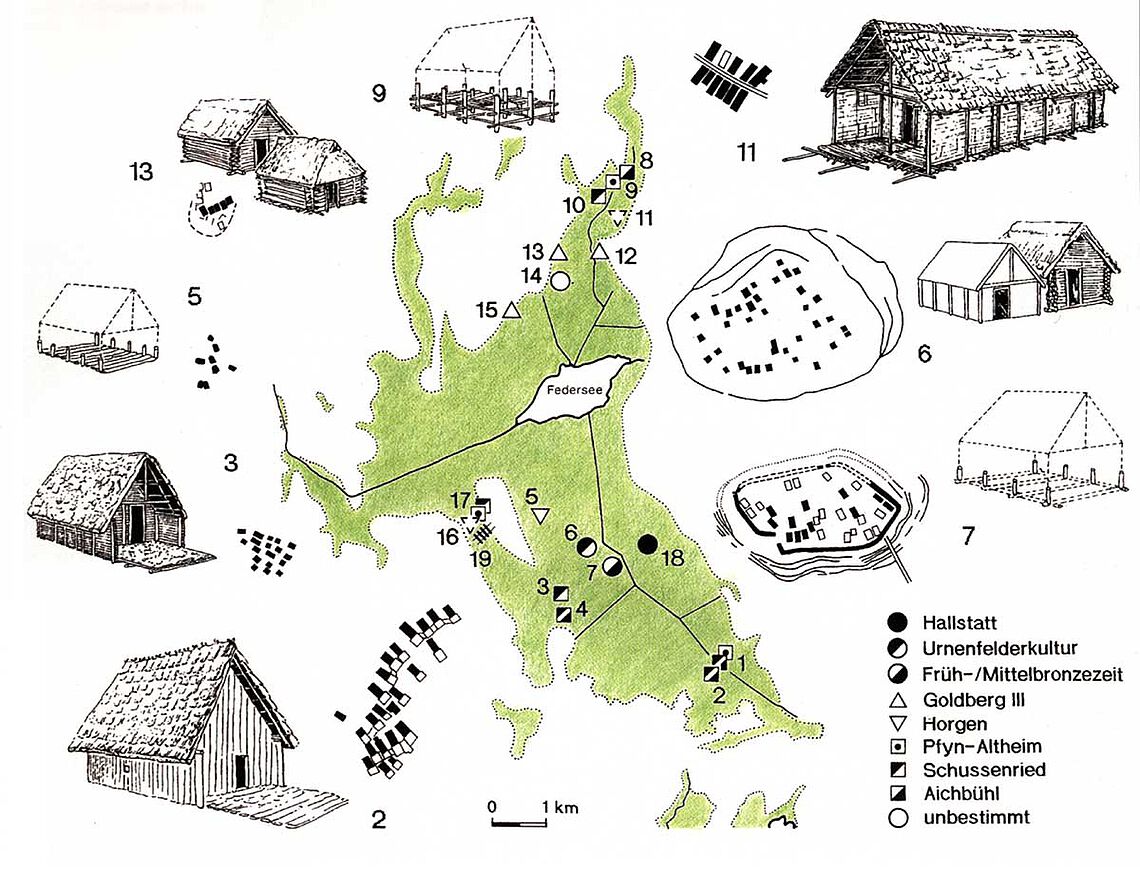

An Universitäten lehrende Prähistoriker setzten in den 20er Jahren die Untersuchung der Ufersiedlungen fort. Im Federseemoor nahmen Robert Rudolf Schmidt und Hans Reinerth vom neu gegründeten Urgeschichtlichen Forschungsinstitut der Universität Tübingen die Ausgrabungen in die Hand. Erstmals wurden ganze Siedlungen systematisch freigelegt, maßstabgetreu dokumentiert und fotografisch exakt aufgenommen. Große Siedlungsflächen unter Wasser auszugraben, blieb lange Zeit ein Traum. 1929/30 ging er in Erfüllung, als Reinerth in Sipplingen einen 22x22 m großen, doppelwandigen Ausgrabungskasten in den Bodensee setzte. Paul Vouga, der an der Universität Neuchâtel lehrte, stieg am Neuenburger See in kleinere Caissons und begann durch genaue Schichtbeobachtung eine Chronologie der westschweizerischen Ufersiedlungen zu erarbeiten. Für Grabungen in verlandeten Gewässern machten die am Federsee gewonnenen Erfahrungen Schule. Ab den 30er Jahren kam es dann zu ersten Großgrabung in Feuchtgebieten der Schweiz.

Vor allem die kleinen, verlandeten Seebecken waren in den 50er Jahren das Ziel der Ausgrabungen. Das Wauwiler Moos, der Burgäschisee, Thayngen-Weier und Niederwil zählten zu den bedeutendsten schweizerischen Projekten. In Norditalien wurde auf einer Insel im Lago di Varese eine moderne Grabung nach stratigraphischen Gesichtspunkten durchgeführt. Auch in Slowenien gab es zur Untersuchung der Siedlungen im Laibacher Moor einen Neuanfang.

An den großen Voralpenseen nördlich wie südlich der Alpen stagnierte die Forschung. Lange Zeit stellten hier riesige Pfahlfelder mit Zigtausenden von Einzelpfosten die Ausgräber vor erhebliche Rätsel.

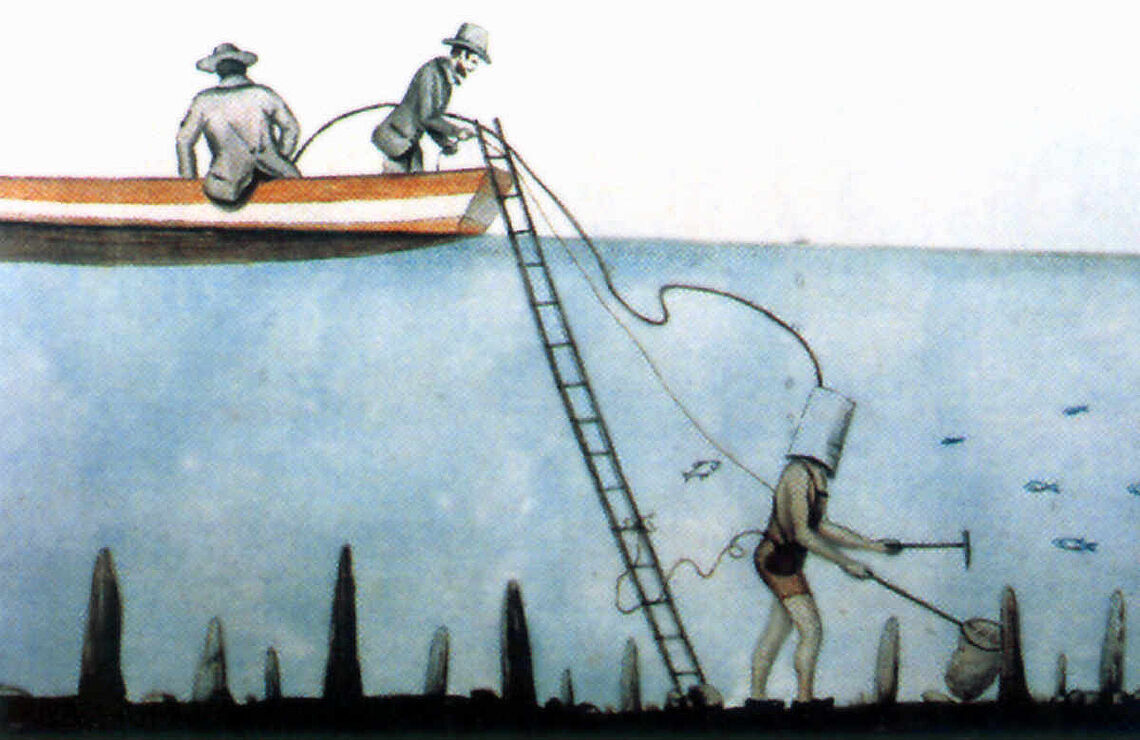

Völlig ungenügende Forschungsmethoden ließen die Hausgrundrisse in den Seen unerkannt, während in den Mooren die Reste ganzer Gebäude aufgedeckt wurden. Zwar hatten bereits 1854 erste Versuche mit Tauchereinsatz stattgefunden, doch bedurfte es der Entwicklung neuer Techniken, um unter Wasser wirklich arbeiten und forschen zu können.

Erst über 100 Jahre später, ab den 60er Jahren, ermöglichte moderne Technik ein erfolgreiches Eindringen in die Flachwasserzonen. Vorbildlich waren vor allem Ulrich Ruoffs neu entwickelte Taucharchäologie am Zürichsee und die Durchführung einer Caissongrabung in Auvernier am Neuenburger See durch Christian Strahm, Alain Gallay und Jean-Pierre Jecquier.

Seitdem kam es im Zuge von Baumaßnahmen an den Schweizer Seen zu einer alle Erwartungen sprengenden Fülle von großen Rettungsgrabungen durch die Kantonale Denkmalpflege. In Süddeutschland begann 1979 ein Projekt zur Erfassung und Erforschung der Feuchtbodensiedlungen, das sich zu einer ständigen Einrichtung der Denkmalpflege entwickelte. Auch in Ostfrankreich, Österreich und Italien kam die Forschung wieder in Gang.

Pfahlbauten, Wasser- oder Landsiedlungen ?

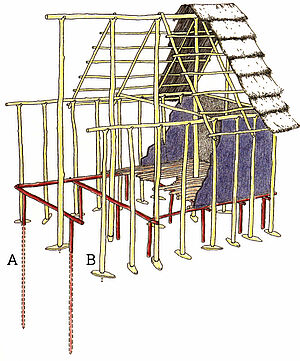

1925 begann eine erbittert und dogmatisch geführte Dikussion unter den Pfahlbauforschern. Gab es überhaupt Pfahlbauten in hiesigen Breiten, wurden ganze Dörfer oder nur einzelne Häuser auf Plattformen errichtet? Existierten sowohl ebenerdige Moorsiedlungen als auch Uferpfahlbauten und Inselsiedlungen? Ab 1950 zog sich unter dem Eindruck der Moorgrabungen an kleinen Seen auch der maßgebliche Schweizer Archäologe Emil Vogt auf die einseitige Position des Stuttgarter Archäologen Oskar Paret zurück, der die Pfahlbauidee als romantischen Irrtum propagierte. Die Grabungen an den großen, von starken Wasserspiegelschwankungen geprägten Seen, brachen ab den 60er Jahren das Eis verhärteter Standpunkte. Sowohl echte Pfahlhäuser als auch ebenerdige Konstruktionen sind in zahlreichen Varianten nachweisbar. Heute besteht unter den Ausgräbern Übereinkunft darüber, daß bei jeder Fundstelle neu zu prüfen ist, auf welche Weise sich die Siedler auf die örtlichen Gegebenheiten einzustellen wußten.

Im Verlauf der Forschungsgeschichte wurden verschiedene Hypothesen zur Rekonstruktion der Pfahlbauten entwickelt:

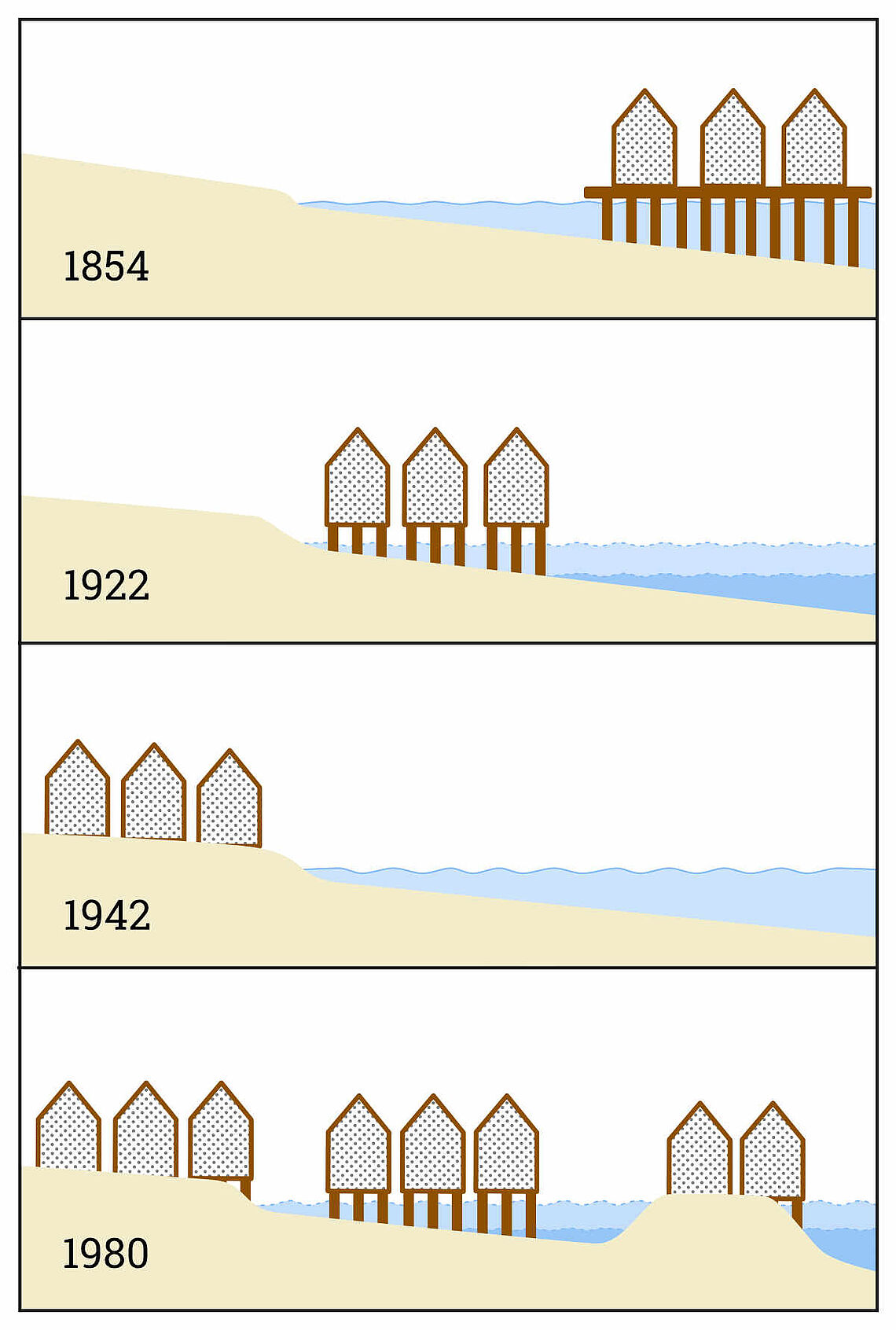

1854 ging F. Keller in Zürich davon aus, daß die Siedlungen auf einer gemeinsamen Plattform im offenen Wasser errichtet worden waren.

1922 modifizierte H. Reinerth in Tübingen diese Pfahlbautheorie; die Siedlungen seien am Ufer errichtet gewesen und jeweils nur bei Hochwasser vom See aus erreicht worden.

Ab 1942 propagierte O. Paret in Stuttgart die Pfahlbauten als romantischen Irrtum. Auch E. Vogt in Zürich hielt ab 1953 die Existenz der Pfahlbauten in Mitteleuropa für nicht bewiesen. Die Siedlungen wären ebenerdig am Ufer errichtet worden.

Erst die moderne internationale Forschung seit 1970 konnte beweisen, daß es neben den ebenerdigen Ufersiedlungen tatsächlich auch Pfahlbausiedlungen gegeben hat, die am überschwemmungsgefährdeten Ufer lagen oder von Inseln aus in den See hinausterrassiert wurden.

(Abbildung: LDA Baden-Württemberg)

Naturwissenschaftlich-archäologische Untersuchungen

Bei der Untersuchung der ersten Pfahlbaufunde um 1860 war es bereits zu einer richtungsweisenden Zusammenarbeit von Archäologen, Zoologen und Botanikern gekommen. Vor allem durch die Entwicklung spezieller Fachrichtungen und Arbeitstechniken der Botanik (Pollenanalyse, Großrestanalyse, Dendrochronologie), der Zoologie (Osteologie, Ichtyologie, Malakologie, Entomologie), der Geowissenschaften (Sedimentologie) und anderer Disziplinen sind seitdem Arbeitsmethoden entstanden, für die die Feuchtsedimente geradezu ideale Einsatzmöglichkeiten bieten.

Umwelt und Wirtschaft der Siedlungen können damit detailliert erforscht werden. Der modernen Forschnung stellt sich die Frage, inwieweit die Entwicklung der Wälder und des Mikroklimas, der Böden und des Wasserhaushaltes in den einzelnen Regionen seit der Jungsteinzeit vom Menschen beeinflußt wurde. Von besonderer Bedeutung sind hierfür die Methoden der Bio- und Lithostratigraphie, der Dendrochronologie und Radiokarbondatierung mit deren Hilfe ein Datenverbund geschaffen werden kann, der einen verläßlichen Zeitansatz ermöglicht. Mit der bereits bis 8000 v.Chr. lückenlos zurückreichenden Eichenjahrringchronologie Mitteleuropas liegt ein Maßstab vor, in den mehr als 100 Siedlungen des schweizerisch-süddeutschen Alpenvorlandes und Ostfrankreichs bereits auf das Jahr genau datiert werden können. Auch in Norditalien, Österreich und Slowenien haben Jahrringlaboratorien die Arbeit an Pfahlbauhölzern aufgenommen. Es besteht somit berechtigte Hoffnung, die feinchronologischen Erkenntnisse für den gesamten Alpenraum in absehbarer Zeit zusammenfassen zu können.

Insgesamt kann heute im nordwestlichen Alpenvorland die Besiedlungsgeschichte im Zeitraum von 4200-850 v.Chr. gut überblickt werden. Sie verlief nicht gleichförmig. Im südwestdeutsch-schweizerischen Gebiet ist die über zwei Jahrtausende dauernde Uferbesiedlung der Jungsteinzeit in kürzeren Intervallen unterbrochen. Zwischen ausgehender Jungsteinzeit und Frühbronzezeit gibt es sogar eine Siedlungslücke von mehreren Jahrhunderten. Auch die Mittelbronzezeit ist hier an den großen Seen nicht mit Ufersiedlungen vertreten, während sich gleichzeitig in Norditalien geradezu ein Siedlungsboom in den Feuchtgebieten entwickelte.

Teilweise sind die Siedelphasen von der Westschweiz bis nach Südwestdeutschland gleichläufig. Diesen Phänomenen können übergreifende Änderungen in der Siedlungs- und Wirtschaftsweise, demographische Entwicklungen, aber auch natürliche Faktoren, wie Klima- und Wasserspiegelschwankungen zugrundeliegen. Gerade in der Möglichkeit, durch präzise Datierung Zusammenhänge aufzudecken und zu einem Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen Siedelgeschehen und Umweltveränderungen zu gelangen, liegt - neben Aspekten der Chronologie und Kulturentwicklung - die besondere wissenschaftliche Bedeutung der Ufer- und Moorsiedlungen.

Etappen des zivilisatorischen Prozesses

Durch die Auswertung zahlreicher Siedlungsgrabungen beginnt sich heute nicht nur die Geschichte einzelner Siedlungsplätze im Detail abzuzeichnen, es lassen sich auch allgemeine Entwicklungslinien auf technischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Ebene erkennen. Dies gilt zumindest für den schon besser untersuchten südwestdeutsch- schweizerisch- ostfranzösischen Raum.

So kann man im Verlauf des Jung- und Endneolithikums eine zunehmende Befestigung der Siedlungen mit Zäunen und Palisaden feststellen. Während im Jungneolithikum die Siedlungen im Turnus weniger Jahre und Jahrzehnte einer großen Mobilität unterlagen, kam es im Endneolithikum zumindest zeitweise zu stabileren, bis zu einem Jahrhundert aufrechterhaltenen Strukturen. Nach dem dominanten Anbau von Nacktweizen im Jungneolithikum werden im Endneolithikum vermehrt primitive Nacktweizen und Gerste kultiviert.

Die Haustierhaltung - im mediterran bestimmten Bereich mehr von Schaf und Ziege, im donauländisch beeinflußten Raum mehr vom Hausrind gekennzeichnet - wandelt sich im Endneolithikum in beiden Bereichen zugunsten einer stärker hervortretenden Schweinehaltung. Im Endneolithikum beobachtet man am Lac Chalain Spuren des Einsatzes von Zugtieren, gleichzeitig treten von den Seen der Westschweiz bis zum Federsee die ersten Radfunde auf. Damit zeichnen sich neue Produktions- und Transportmethoden ab, und es gibt Hinweise darauf, daß man um 3000 v.Chr. vom Hackbau zum eigentlichen Ackerbau mit dem von Rindern gezogenen Hakenpflug überging.

Zwischen Endneolithikum und Bronzezeit muß sich ein weiterer, entscheidender Wandel der Landwirtschaft vollzogen haben. Nun dominieren Dinkelweizen, Hirse und zunehmend Hülsenfrüchte den Anbau. Im Unkrautbesatz der Ernten mehren sich Belege für Wintergetreide und für eine Verarmung der Böden. Die gerodeten oder durch Waldweidebetrieb geöffneten Flächen werden so stabil, daß sich Grünland zu bilden beginnt. Die technischen Möglichkeiten der Metallzeit machen sich auch im Hausbau bemerkbar, es kommt zu zimmermännisch bebeilten und gefügten Holzkonstruktionen. Siedlungsstrukturen und Grabfunde verraten jetzt eine soziale Differenzierung der Gesellschaft in arm und reich.

Die Besiedlung an den Ufern der großen Seen ist zumindest in einigen Perioden erstaunlich dicht. Zeitgleiche Siedlungen sind im Jungneolithikum oft nur 2-5 km, im Endneolithikum an manchen Seeufern nur 100 m voneinander entfernt. Dabei lebten in einer Siedlung häufig weit mehr als 100 Menschen. Sie beeinflußten die natürliche Vegetation, damit aber auch die Böden und den Wasserhaushalt des Siedelgebietes in erheblichem Maße.

Warum Pfahlbauten

Im populären Sinn bezeichnet man die Ufer- und Moorsiedlungen des Alpenvorlandes auch heute noch als "Pfahlbauten". In der wissenschaflichen Diskussion verwendet man den neutraleren Begriff "Feuchtbodensiedlung". Gemeinsam ist den Siedlungen weniger ihre Bauweise - die von 'echten' Pfahlhäusern über vom Grund durch Schwellhölzer abgehobene Konstruktionen bis zu ebenerdigen Bauten in großer Vielfalt variiert -, als vielmehr die Wahl des Bauplatzes in feuchten und überfluteten Uferzonen. Was mag vorgeschichtliche Siedler, die in nahezu allen Landschaften Europas sorgsam darauf bedacht waren, trockenen und geeigneten Baugrund auszuwählen, dazu bewogen haben, sich in grundnassem, von Zeit zu Zeit überflutetem oder gar ständig wasserbedecktem Gelände niederzulassen?

Dazu muß man wissen, daß das Alpenvorland nicht zu den bevorzugten Bereichen Europas gehört, in denen sich seit dem 6.Jt.v.Chr. die ersten Ackerbaukulturen ausbreiteten. Die Zentren des Geschehens, das Altsiedelland, lagen außerhalb. In Südwestdeutschland und in Ostfrankreich erbrachten neue Untersuchungen Hinweise darauf, daß die Bautätigkeit an den Seeufern immer dann an Intensität gewann, wenn auch in benachbarten Altsiedellandschaften eine rege Siedeltätigkeit herrschte. Die Verknappung bevorzugter Lebensräume könnte also zum Ausweichen in Randgebiete geführt haben, zu denen die Seen zu rechnen sind.

Dies erklärt jedoch nicht, weshalb man in die Seebecken hineinbaute, denn man hätte in nur geringer Entfernung vom Wasser trockenes und überflutungssicheres Terrain aufsuchen können.

Hierzu einige Erklärungsmöglichkeiten:

- Zeiten hoher Siedlungs- und Bevölkerungsdichte konnten auch gefährliche Zeiten sein und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis mit sich bringen. Daß die Pfahlbausiedler nicht nur am Wasser wohnen, sondern möglichst weit in die Seen vordringen wollten, zeigen zahlreiche Beispiele von Siedlungen, die extrem in die Flachwasserzone vorgeschoben wurden oder auf Inseln und an der Spitze von Halbinseln liegen. Historische und ethnographische Beispiele - die indianische Gründung der Stadt Mexiko, die spätantike und mittelalterliche Gründung von Grado und Venedig, die Errichtung der großen Pfahlbausiedlungen in den Lagunen des Benin - belegen die Bedeutung von Populationsdruck und Suche nach Sicherheit bei der Wahl nasser und wasserumgebener Siedlungsstandorte.

- In Gewässern und im Torf waren Bauten leicht und schnell zu errichten. Pfosten konnten bis zu 4m tief eingedrückt werden, ohne daß man - wie auf festem Land - Pfostenlöcher ausheben mußte. Das Bauen erforderte jedoch eine relativ leichte Architektur und spezielle Kenntnisse im Umgang mit dem grundbruchgefährdeten Untergrund. Die Häuser hatten nur eine sehr begrenzte Standzeit von 2-20 Jahren. Bei nachweislich häufiger Siedlungsverlagerung spielte dies jedoch keine besondere Rolle. Gerade bei schnellem Siedlungswechsel war das Bauen in Feuchtsedimenten geeignet.

- Zumindest in Süddeutschland kam die allgemeine Entwicklung des Hausbaus den Pfahlbausiedlern entgegen. Die Tradition des Frühneolithikums, große, schwere Langhäuser zu errichten, war abgebrochen, und es begannen sich unter dem Einfluß der Lengyelkultur kleinere, leichte Häuser durchzusetzen. Genau zu diesem Zeitpunkt setzt die Besiedlung der Feuchtgebiete ein.

- In Pionier- und Randgebieten spielten Jagd und Sammeltätigkeit eine grössere Rolle und dienten als Ausgleich und Sicherheit bei Mißerfolgen bei Ernte und Tierhaltung. Nachweislich gepflegt von den Pfahlbausiedlern wurden neben dem Sammeln von Wildfrüchten die Jagd und der Fischfang - und Fischer halten gerne Kontakt mit ihrem Gewässer.

- Die Seen waren ideale Verkehrswege, auf denen man mit Einbäumen verkehren und leicht Personen, Waren- und Baumaterial transportieren konnte.

Die letztgenannten Argumente können für Siedlungen in sehr kleinen Seen nicht zutreffen. In mehreren Fällen sind sie zu winzig, um für Fischfang und Schiffahrt von Bedeutung zu sein. Gegen die übrigen angeführten Punkte ließe sich einwenden, daß sich die große Zahl vorgeschichtlicher Kulturgruppen in den weiten Landschaften Europas auch anders zu helfen wußte. Um Sicherheit zu erlangen, legte man z.B. Höhensiedlungen an oder erbaute Erdwerke und Palisadensysteme. Zudem kann leichte Architektur ohne Zweifel auch auf festem Land errichtet werden. Bemerkenswert ist vor allem, daß es in anderen Seen- und Moorgebieten Europas nur sporadisch zu Feuchtbodensiedlungen kam.

Im Alpenvorland hingegen wurden bereits 500 Siedlungsareale dieser Art entdeckt. Die meisten sind mehrphasig, die Zahl der damit faßbaren Einzelsiedlungen dürfte somit weit über tausend liegen.

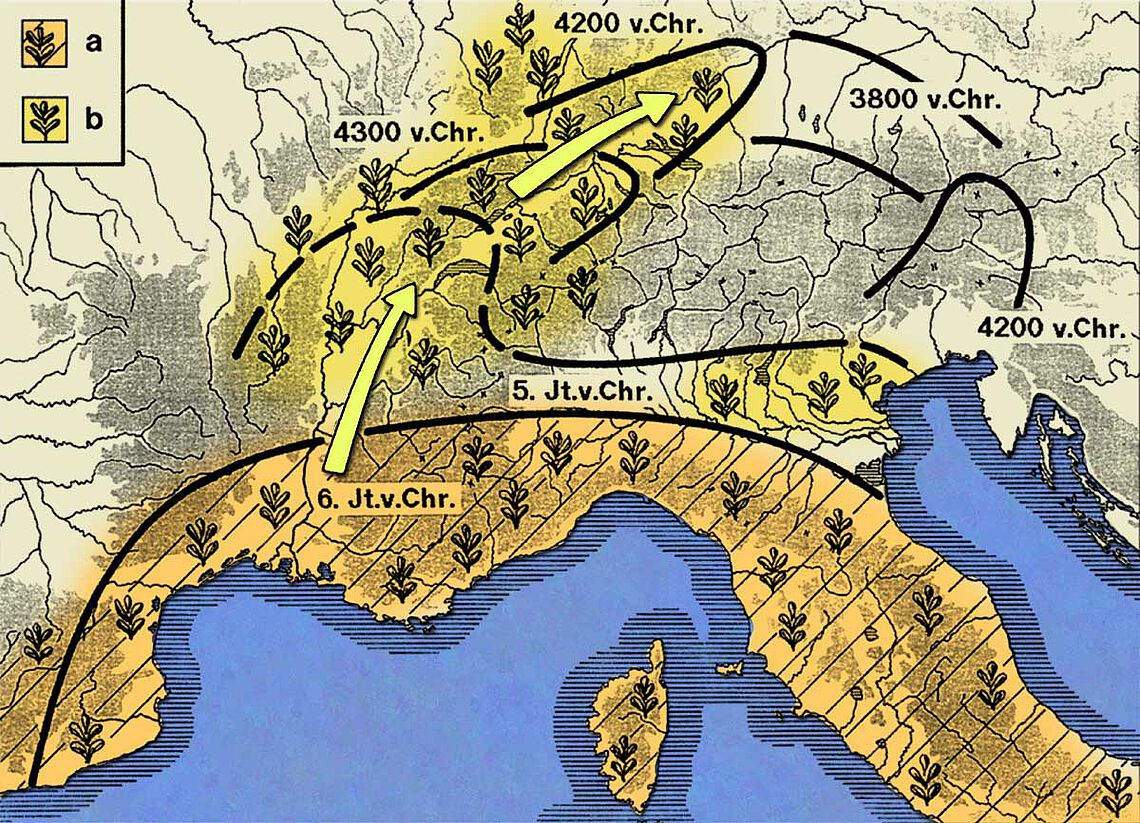

Kulturelle Wurzeln im Mittelmeerraum ?

Die Besiedlung der Feuchtgebiete setzte offenbar eine gewisse Bereitschaft voraus, die den Ackerbaukulturen Mitteleuropas zunächst fehlte. Im Gegensatz dazu treffen wir bei den ältesten Bauern des westlichen Mittelmeerraumes, den Trägern der sogenannten Cardialkeramik, bereits im 6.Jt.v.Chr. auf erste Feuchtbodensiedlungen: bei Banyoles in Katalonien und im Lago di Bracciano in Latium. Nachfolgekulturen werden dann bereits im 5.Jt.v.Chr. in den südlichen Alpenrandseen faßbar, und es gibt Anzeichen für ein erstes Ausgreifen nach Norden zum Lac Chalain und an die Schweizer Mittellandseen. Die Siedlungen der Egolzwiler Kultur, die um 4300 v.Chr. den Zürichsee erreichen, stehen noch in der gleichen, westeuropäisch-mediterranen Kulturtradition.

Kurz danach scheint der Funke überzuspringen: Randkulturen der donauländischen Lengyelkultur beginnen am Federsee, am Keutschacher See und in Slowenien Feuchtbodensiedlungen zu errichten. Vielleicht erreichten erste Vorposten bereits den Attersee. So betrachtet ist die Feuchtbodensiedlung Ausdruck einer zunächst mediterranen Kulturtradition, die dann beidseits der Alpen nach Norden auszugreifen begann und dort von mittel- und osteuropäischen Kulturen adaptiert wurde. Bezeichnenderweise schloß sich der zirkumalpine Kreis in Bayern erst nach 3800 v.Chr., also zuletzt in dem Gebiet, das lange im Schatten der Ereignisse lag.

Pfahlbauten als Kulturtradition

In den Anfängen der Pfahlbauforschung hatte man von einer "Pfahlbaukultur" gesprochen und damit auf Gemeinsamkeiten rund um die Alpen abgehoben. Die Analyse der Keramikfunde zeigte jedoch, daß es sich um unterschiedliche Kulturkreise handelt. Dies verstellte jedoch den Blick für dennoch vorhandene Gemeinsamkeiten. So wurde z.B. wenig beachtet, daß das Hirschgeweihzwischenfutter - eine besondere Schäftungsvorrichtung für Steinbeile - eine Spezialität aller Siedlungen um den westlichen Alpenbogen darstellt und Kulturen westmediterraner wie donauländischer Tradition verbindet. Rund um die Alpen gab es also Traditionen, die zwar nicht stark genug waren, einen eigenen Kulturkreis zu begründen, die aber Eigenständigkeit besaßen und von außen herangetragene Kulturen überlagerten. Die Randlage zu den großen Siedelräumen könnte dies gefördert haben.

Die Ausbreitung einer bestimmten Kulturpflanze vermag die dargestellte These einer mediterranen Wurzel des Siedlungstyps "Pfahlbauten" zu stützen. Mit den Feuchtbodensiedlungen begann sich nämlich nördlich der Alpen der Anbau von Nacktweizen durchzusetzen. Die archäobotanische Untersuchung zahlreicher Ährenfunde spricht dafür, daß es sich um eine Form mediterranen Hartweizens handelte. Das Getreide muß vom Rhônetal ins Schweizer Mittelland gekommen sein, von wo sich sein Anbau sukzessive zum Bodensee und bis zum Federsee ausbreitete.

Kult und Religion

Die zirkumalpinen Pfahlbauten sind berühmt für ihre überaus reiche Überlieferung der Alltagskultur. Hinweise auf Kult und Religion ihrer Bewohner sind dabei lange Zeit auffällig spärlich geblieben. Schmuckstücke mit Amulettcharakter, besonders verzierte Gefäße und wenige Idole und Tierfiguren ließen von geistiger Kultur nicht viel erkennen. Auch konnten nur selten Gräber mit den Siedlungen direkt in Verbindung gebracht werden. Eine markante Erscheinungsform jungsteinzeitlicher Religiosität sind jedoch Menhire an den Seen der Westschweiz, die durch aktuelle Grabungstätigkeit den Ufersiedlungen zeitlich zuzuweisen sind. Es handelt sich um einzeln oder in Gruppen aufgestellte Steine von teilweise kolossalem Ausmaß. Sie bezeugen Kontakt zu den Megalithkulturen Westeuropas und stellen vielleicht Ahnenfiguren dar.

Am Bodensee glückte Anfang der 90er Jahre eine weitere, nicht weniger wichtige Entdeckung. In den Ufersiedlungen von Ludwigshafen und Sipplingen fanden sich Reste abgebrannter Lehmhäuser mit Wandmalerei in weißer Kalkfarbe. Zahlreiche Zeichen und Symbole, ein im Brandschutt gefundenes Gehörn eines riesigen Urstieres und nahezu lebensgroße, realistisch aus Lehm auf die Wand geformte weibliche Brüste lassen vermuten, daß sie zu kultisch genutzten Pfahlhäusern gehören. Die Symbolik läßt auf südosteuropäische Einflüsse schließen, und es ist denkbar, daß religiöse Vorstellungen bis zum Bodensee vordrangen, die in altorientalischen Fruchtbarkeitsgottheiten ihr Vorbild hatten. Die Entdeckungen zeigen, daß wir auch nach mehr als 140 Jahren Pfahlbauforschung noch unvermittelt auf völlig Neues stoßen können und vielleicht wesentliche Phänomene noch unbekannt sind.

Kulturerbe unter Wasser

Die Pfahlbauten sind zweifellos Kulturdenkmale von europäischem Rang. Wie nirgends sonst in der Alten Welt sind hier vorgeschichtliche Siedlungen in großer Zahl unter Wasser konserviert und bieten alle Möglichkeiten umweltgeschichtlicher, bioarchäologischer und dendrochronologischer Forschung. Umso alarmierender ist es, daß ein großer Teil der Fundstätten in unserer Zeit erheblich gefährdet ist. Erosion durch Umweltveränderungen, Schilfsterben und Wassersport in den Seen, Austrocknung und Zersetzung durch Grundwasserabsenkung und moderne Landwirtschaft in den Feuchtgebieten bedrohen ganze Fundlandschaften.

Die Denkmalpflege, die sich bisher bemühte, anstehenden Baumaßnahmen durch Rettungsgrabungen auch unter Wasser zuvorzukommen, hat die Gefahr flächengreifender, stiller Zerstörung erkannt. In der Schweiz, in Ostfrankreich und Süddeutschland wurde mit ersten Versuchen begonnen, Forschungsreservate für die Zukunft zu begründen. Die Maßnahmen umfassen Renaturierung von Ufern und Einbau von Erosionsschutz in den Seen sowie Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung und Stabilisierung oder Wiederanhebung von Grundwasserständen in Mooren.

Die Projekte erfordern ein enges Zusammenwirken mit Wasserbehörden und Naturschutz. Nur auf diesem, auch in Feuchtgebieten Nordeuropas eingeschlagenen Weg wird es gelingen, einmalige Fundstätten für kommende Generationen zu sichern.

Dieser Artikel wurde zuerst publiziert in H. Schlichterle (Hrsg.), Pfahlbauten rund um die Alpen

(Stuttgart: Konrad Theiss Verlag 1997).

Weitere Informationen im Internet

Eine Zusammenstellung des Internetangebotes zum Thema finden Sie im Bereich Seeufersiedlungen im Guide von Archäologie Online