Ein antikes urangefärbtes Kalium-Kalzium-Glas

R. T. Günther publizierte 1903 seine archäologischen und geologischen Arbeiten an der Küste bei Neapel.[1] Die noch vorhandenen umfangreichen Gebäudereste aus römischer Zeit befinden sich heute infolge der abgesunkenen Küstenlinie zum Teil unter Wasser; die jetzt auf dem Land befindlichen sind meist stark überbaut oder liegen unter Gärten.

Günther konnte unter anderem Hinweise darauf finden, dass ein bestimmtes Gebäude auf dem Posilipo eine kaiserliche Villa war, ursprünglich ein Anwesen des reichen Ritters Vedius Pollio, das dieser dem Kaiser Augustus überließ. Es war dann bis in hadrianische Zeit in kaiserlichem Besitz und erfuhr mannigfaltige Umbauten. Mächtige Substruktionen befestigen noch heute sichtbar den Hügel.

Die Villa war in 5 Stockwerken terrassenförmig angelegt. Das unterste Stockwerk liegt heute unter dem Wasserspiegel; das 2. Stockwerk war durch Erosionsprozesse teilweise verschüttet. Unter der Erde an der hangseitigen Wand eines Zimmers wurde ein Glasmosaik, geschützt in einer Wandnische, entdeckt. Günther publizierte es 1912, und zwar zusammen mit einem Chemiker, der Analysen der merkwürdig gelb-grün gefärbten und blauen Mosaik"steinchen", der tesserae, durchführte.[2]

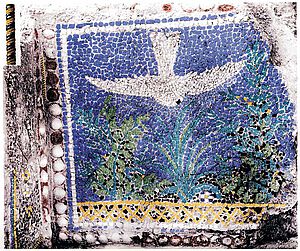

Das Mosaik mit der Taube (s. Abb.) befand sich in der Nische einer weiß oder cremefarben gestrichenen Wand, die durch dicke schwarze Striche in senkrechte Felder eingeteilt ist. Zwei parallele schmalere pompeianisch-rote Linien rahmen diese Felder ein. In ein Feld wurde nachträglich die Nische mit den Maßen 51 x 43 x 20 cm (B x H x T)[3] eingetieft. Ihre Rückwand trug das Tauben-Mosaik. Die Nischenöffnung wird von einem schlecht erhaltenen, 11 cm breiten Mosaikrahmen (mit einem geometrischen Muster) eingefasst, der seinerseits wieder von einem breiten Marmorrahmen umgeben ist.

Das nur noch in der Abbildung in der Publikation von Günther erhaltene zentrale Mosaik ist am rechten Rand beschädigt, lässt aber die Komposition deutlich erkennen. Eine weiße Taube fliegt vor einem blauen Himmel auf den Betrachter zu. Sie erscheint etwas unbeholfen dargestellt mit einer schwarzen tessera als Schnabel. Unten ragen hinter einem balustradenähnlichen gelben Gitter Pflanzen empor. Die Pflanzen links und rechts sind sehr sorgfältig in zwei verschiedenen Grüntönen ausgeführt, mit gelben kleinen Blüten versehen und mit schwarzen tesserae schattiert. Die mittlere Pflanze mit langen schmalen Blättern ist nur in den zwei Grüntönen gehalten. Unter ihr ist eine kleine Blume zu erkennen. Das Bild wird von einer Reihe weißer tesserae, diese von einer blauen tesserae-Reihe, diese wiederum von einer Reihe weißer Muscheln auf rotem Grund eingerahmt. Den äußeren Rand des Mosaiks bildet ein tordierter Glasstab aus gelben und blauen Fäden.

Auf der ebenfalls mit einem Mosaik dekorierten Seitenwand der Nische sind vorne drei tesserae-Reihen zu erkennen, von vorn nach hinten eine blaue, eine grüne und schließlich eine gelbe. Die sich nach hinten anschließende Fläche ziert ein Mosaik von bunten Blüten auf schwarzem Grund; den Abschluss zum Bild hin bildet eine Reihe von weißen Muscheln auf rotem Grund. Der Winkel zwischen linker Wand und unterer Fläche der Nische wird von einem tordierten gelb-blauen Glasstab eingenommen.

Das Bild und seine Nische weisen deutliche Ähnlichkeiten mit Fresken und Glasmosaiken in Pompeii auf, wie schon Günther erkannte und wie auch neuere Ausgrabungsergebnisse aus Pompeii belegen. Das Motiv und seine Darstellung, besonders auch die weiße Taube, sind zweifellos römisch. Weiße Tauben erfreuten sich bei den reichen Villenbesitzern der damaligen Zeit großer Beliebtheit, sie wurden extra gezüchtet. Die weißen Tauben, die heute in Zirkus- und Varieté-Vorstellungen vorgeführt werden, mögen ihre Nachfahren sein.

Archäochemische Untersuchungen

Das Mosaik erweckte wegen seiner schönen Farben sofort die Aufmerksamkeit der Ausgräber, besonders die beiden Grüntöne fielen auf. Einige tesserae wurden als Proben für chemische Analysen entnommen; das Mosaik als solches verblieb in situ. Leider müssen wir heute sagen: es verschwand später, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Ereignissen um den 2. Weltkrieg, auf ungeklärte Weise und ist bis heute verschollen. Nachgrabungen blieben erfolglos. Von unschätzbarem Wert ist daher die farbige Abbildung in Günthers Publikation. Die entnommenen tesserae (offenbar nur gelbgrüne und blaue) wurden in Oxford in der Zeit zwischen den beiden Publikationen Günthers von einem Chemiedozenten und zweien seiner Schüler analysiert, leider nicht mit den Möglichkeiten der heutigen apparativen chemischen Analytik. Die angewendeten Methoden werden in der Publikation kaum angedeutet; es dürfte sich um gravimetrische Verfahren handeln – angesichts der geringen zur Verfügung stehenden Mengen des zu analysierenden Materials eine bemerkenswerte Leistung. Tabelle 1 zeigt das Ergebnis der Analyse des gelbgrünen Glases als Kopie aus der Originalpublikation.

Das Uranoxid (vermutlich ist U3O8 gemeint) wurde als Differenz zu 100 bestimmt, nachdem der bei der Bestimmung erhaltene Wert zu hoch erschien. In der Publikation findet sich darüber hinaus noch die Angabe, dass das blaue Glas mit Kobalt (ca. 4,2 % Kobaltoxid) gefärbt wurde, was jedoch keine Überraschung bedeute, und dass seine sonstige Zusammensetzung der der gelbgrünen tessera entspräche. Die dunkelgrünen tesserae wurden leider nicht untersucht. Mit heutiger allgemeiner Kenntnis der Herstellung gefärbter Gläser lässt sich jedoch sagen, dass diese Färbung auf Kupfer oder auf Kupfer zusammen mit Uran zurückzuführen ist. Der mitgeteilte Kobaltoxidgehalt ist sehr hoch.

Leider sind die mitgeteilten Analysenergebnisse nur sehr unvollständig. So fehlen z. B. der Natrium- und der Phosphoroxidgehalt sowie der zu vermutende Kupfergehalt. Eine genaue Dokumentation der Untersuchung und ihrer Ergebnisse wurde nicht durchgeführt oder ist nicht mehr verfügbar. Umso wichtiger ist es, sich eingehend mit den mitgeteilten Werten zu beschäftigen.

Überraschend an den publizierten Analysenergebnissen sind die ermittelten Gehalte an Uran- und Kaliumoxid. Die Autoren versichern, dass sie das Vorhandensein von Uran sehr sorgfältig überprüft haben. Über die für uns heute mindestens genau so verwunderliche Gegenwart von Kalium statt des nach heutiger Kenntnis in römischen Gläsern immer zu erwartenden Natriums wird nichts gesagt, das Problem war offensichtlich noch nicht bekannt. Es gibt jedoch keinen Grund, den Nachweis und die Bestimmung von Kalium zu bezweifeln. Kein Chemiker wird Kalium und Natrium verwechseln, die Bestimmungen erfolgen mit völlig verschiedenen Reagenzien. Die Nichterwähnung von Natrium im Analysenergebnis verwundert jedoch, einige Prozente Na2O sollten vorhanden sein, wurden aber offenbar nicht bestimmt – wohl wegen der Schwierigkeit der gravimetrischen Bestimmung so kleiner Mengen in der geringen zur Verfügung stehenden Substanzmenge.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Lücken, die die Publikation hinterlässt, zu schließen. Zunächst muss hier Prof. Dr. Franz Kirchheimer (1911-1984) genannt werden. Prof. Kirchheimer, ein Geochemiker, war zuletzt Präsident des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg in Freiburg i. Br. und als Honorarprofessor an den Universitäten Freiburg und Heidelberg sowie der damaligen Technischen Hochschule Stuttgart tätig. Er veranlasste Analysen in den Laboratorien des Geologischen Landesamtes Freiburg und der Bundesanstalt für Bodenforschung Hannover. Er interessierte sich u. a. besonders für die Geschichte des Urans und erhielt vom Ashmolean Museum, Oxford, »mehrere Stückchen des Roman glass with uranium für die nähere Untersuchung«.[4]

Kirchheimer publizierte sein Untersuchungsergebnis auch noch an anderer Stelle[5], aber leider auch hier nur in Bezug auf den Urangehalt. Er bestätigt ihn durch Nachweise mit den Verfahren der Röntgenfluoreszenz und Radiometrie. Der radiometrisch ermittelte Urangehalt beträgt 0,33 %, die wiederholte chemische Bestimmung lieferte einen Wert von 1,6 %. Die Differenz zwischen den beiden Werten wird mit den bekannten Problemen bei der radiometrischen Bestimmung (Störung des Gleichgewichts) erklärt. Wesentliches Ergebnis der Arbeit Kirchheimers ist also, dass das Glas zweifelsfrei Uran enthält. Er ermittelte außerdem noch einen Bleigehalt von etwa 1 %, der wegen seines löschenden Effektes für die fehlende Fluoreszenz des Glases verantwortlich sein kann (neben der Möglichkeit, dass das Uran als Uran(IV) vorliegt). Über den Kaliumgehalt wird nichts ausgesagt.

Kirchheimers Arbeit ist deswegen besonders wichtig, weil sie eine von der ursprünglichen Publikation Günthers unabhängige Quelle ist. In der Literatur zu findende Darstellungen, wonach es sich bei dem Mosaik vom Posilipo um eine Fiktion oder eine Fälschung handelt, sind damit gegenstandslos. Die Erklärung, dass der erhebliche Urangehalt der tesserae auf den unbeabsichtigten Eintrag zusammen mit dem Sand zurückgeht, ist ebenfalls abzulehnen; nach Murray und Haggith[6] sind nur Urangehalte unter etwa 0,1 % auf unbeabsichtigten Eintrag durch Verunreinigungen der Rohstoffe zurückzuführen.

Der Autor versuchte, etwas über den Verbleib der Proben in Freiburg zu erfahren, musste sich aber davon überzeugen, dass evtl. vorhandene Reste nicht mehr aufzufinden sind. Es gibt auch keine Dokumentationen der analytischen Arbeit Kirchheimers. Nachforschungen in den in Frage kommenden Archiven in Freiburg, Heidelberg, Stuttgart und Hannover sowie bei der Familie Kirchheimer verliefen ergebnislos.

Leider blieb auch eine Nachfrage im Ashmolean Museum, Oxford, ergebnislos. Die dort ehemals vorhandenen Proben sind verschollen, eine Dokumentation ist nicht auffindbar. Die Hoffnung, an den Proben Analysen mit modernen zerstörungsfreien apparativen Methoden der analytischen Chemie durchführen zu können, musste also aufgegeben werden. Es ist zu hoffen, dass das Mosaik eines Tages irgendwo erkannt und der Wissenschaft wieder zugänglich wird. Vielleicht trägt diese Publikation dazu bei.

Es muss also auf anderen Wegen versucht werden, sich dem Problem zu nähern.

Ein Weg ist, an anderen Stellen Gläser entsprechender Zusammensetzung zu suchen. Alle diesbezüglichen Versuche, auch des Autors, antike Urangläser zu finden, scheiterten jedoch. Am nächstliegenden erschien es, tesserae entsprechender Färbungen aus den vielen pompeianischen Glasmosaiken zu untersuchen. Es traf sich gut, dass eine Arbeitsgruppe um Prof.ssa Cristina Leonelli, Universität Modena e Reggio Emilia, um diese Zeit eine chemische Untersuchung dieser tesserae durchführte und freundlicherweise auf Anregung des Autors auf die Suche nach Uran ausdehnte – leider ohne Erfolg. Es wurde kein uranhaltiges Glas gefunden.[7]

Gleiches gilt für römisches Kalium-Kalzium-Glas: es ist kein einziges bekannt!

Damit scheidet auch diese Möglichkeit, dem Problem näher zu kommen, aus. Die Folgerung des Autors hieraus ist, dass wir nicht im römischen Umfeld nach Uran- bzw. Kalium-Kalzium-Glas suchen müssen, sondern in anderen Zusammenhängen.

Der Autor hatte vor längerer Zeit Gelegenheit, zwei keltische Glasperlen und einige Produktionsabfälle analytisch zu untersuchen. Sie waren in der Außensiedlung, datiert in das 6. vorchristliche Jahrhundert, der Heuneburg in Süddeutschland gefunden worden. Das Ergebnis war, dass es sich um Kalium-Kalzium-Gläser und Kalium-Natrium-Kalzium-Gläser mit verschiedenen Kalium/Natrium-Verhältnissen handelte, ein Ergebnis, das damals wenig spektakulär erschien, aber jetzt für ihn eine gewisse Bedeutung erlangte.[8] Er interpretiert das Ergebnis heute dahingehend, dass die Kelten vermutlich mit einer Mischasche arbeiteten, die durch gemeinsames Verbrennen von Halophyten und Landpflanzen erzeugt wurde.

Diese Art der Aschegewinnung wird man sich so vorstellen können, wie sie später (um 1520) der schwedische Mönch Peder Månsson beschrieb[9]: das frisch gesammelte »Kalikraut« (Halophyten) wird in einer Grube, deren Boden gut mit Lehm abgedichtet ist, mit trockenem Holz überschichtet; das Ganze wird dann angezündet. Nach dem Niederbrennen wird die Asche mit etwas Wasser auf den Boden gespült. Dann wird wieder Kalikraut aufgelegt, mit Holz überschichtet und angezündet. So wird weiter verfahren, bis die Grube mit Asche gefüllt ist. Der Ascheklumpen wird entnommen, getrocknet, im Mörser zerkleinert und gesiebt. Das graue Pulver wird mit Wasser übergossen; nach dem Filtrieren und Einengen der Lösung wird das »sal alkali« als weißes Salz erhalten.

Die stark schwankenden Natrium-Kalium-Verhältnisse in damit hergestellten Gläsern finden so eine einfache Erklärung: Das Verhältnis zwischen Salz- und Landpflanzen war nicht konstant, der Pflanzenhaufen musste lediglich brennen.

Die Suche nach weiteren veröffentlichten Analysenergebnissen keltischer Kalium-Natrium-Kalzium-Gläser in der Literatur ergab leider nicht viele Treffer. Henderson[10] teilt Ergebnisse von Gläsern aus Rathgall, Irland (in das 9.-8. Jahrhundert v. Chr. datiert) und Soulac-sur-mer, La Négade, Gironde (datiert 1. Jahrhundert v. Chr. bis 2. Jahrhundert n. Chr.) mit: 0,6-10,3 % K2O und 6,3-16,1 % Na2O bzw. 1,0-8,0 % K2O und 1,1-14,8 % Na2O. Bemerkenswert und typisch sind die großen Spannweiten. Diese Gläser wurden sicherlich unter Verwendung von Mischasche hergestellt.

Wagner[11] untersuchte 343 Glasfragmente, die er auf dem Gebiet einer keltischen Siedlung (vermutlich Tarodunum) bei Kirchzarten/Schwarzwald fand. Alle wurden chemisch-analytisch untersucht; 334 Fragmente werden auf Grund ihres hohen Natrium- und des niedrigen Kaliumgehaltes für keltisch, 9 Fragmente mit Werten von 0,38-1,78 % Na2O und 6,00-12,23 % K2O jedoch kurzerhand für mittelalterlich erklärt. Dies ist so ohne weiteres nicht haltbar, die Kelten kannten neben Natrium-Kalzium-Glas auch Natrium-Kalium-Kalzium- und Kalium-Kalzium-Glas: es wird sich in diesen 9 Fällen vielmehr um keltisches Mischasche- oder in wenigstens einem Fall sogar um Holz-bzw. Farnasche-Glas handeln. Es zeigt sich, dass in Bezug auf die Zusammensetzung keltischer Gläser noch erheblicher Forschungsbedarf besteht.

Ein weiterer (und wohl der entscheidende) Gedanke zum vorliegenden Problem geht von der Verwendung von Farnasche aus, die im Mittelalter gelegentlich in waldarmen Gegenden Frankreichs und Englands anstelle von Holzasche verwendet wurde, ein Vorgang, den man vielleicht auch für frühere Zeiten annehmen kann. Für Farnasche ist ein kleines CaO/K2O-Verhältnis typisch. Wedepohl[12] gibt für einen englischen Farn diesen Wert mit 0,24 an (für Buchenstammholz beträgt er 0,85 bis 2,1). Errechnet man aus dem Analysenergebnis für die tessera dieses Verhältnis, erhält man 0,44, einen immer noch sehr kleinen Wert. Wenn man vernünftigerweise annimmt, dass auch der Sand Kalzium in das Gemenge einträgt, wird diese Kennzahl auf die Asche bezogen noch kleiner. Auch die relativ hohen Eisen- und Magnesiumgehalte der tessera, für römisches Glas völlig untypisch, weisen auf Farnasche als Alkaliquelle hin.

Die Diskussion des von Günther publizierten Analysenergebnisses spricht also für die Annahme, dass die hellgrünen tesserae ein nichtrömisches Farnascheglas darstellen. Wegen des Urangehaltes kann man an Südengland als Herkunftsort denken, da an vielen Orten in Cornwall Uranerze (z. B. Torbernit oder Chalkolith, ein Kupfer-Uranyl-Phosphat) ausbeißend (d. h. oberflächennah) gefunden werden, was auch in der Antike der Fall gewesen sein dürfte. Torbernit besitzt eine ungewöhnliche dunkelgrüne Farbe, fällt dadurch im Gelände auf und kann durchaus zu glastechnischen Versuchen animiert haben. Natürlich ist auch an andere, dort vorkommende, ebenfalls stark gefärbte Uranerze zu denken. Weiterhin könnte das Uran auch aus der Gegend des Massif Central in Frankreich stammen, da es dort ebenfalls Uranvorkommen gibt, allerdings nach Wissen des Autors nicht ausbeißend.

Der von Kirchheimer ermittelte geringe Bleigehalt des Glases dürfte auf eine Verunreinigung, z. B. durch Verwendung eines vorher für die Herstellung eines Bleiglases genutzten Hafens oder durch unbeabsichtigten Eintrag zusammen mit dem Erz, zurückzuführen sein.

Versuchsweise Berechnung des Glassatzes

Aufbauend auf diesen Überlegungen versuchte der Autor, aus den alten Analysenergebnissen den zu Grunde liegenden Glassatz zu berechnen. Der Grundgedanke hierzu ist, dass der Glaser ein Gemenge nach seiner überlieferten Rezeptur hergestellt und ihm eine Probe des dunkelgrünen Uranerzes zugefügt hat.

Die Hypothese dabei ist: Das eigentliche Glas geht auf ein Gemenge aus zwei Substanzen zurück: Sand und Farnasche.

Die Oxide K2O, CaO und MgO werden nicht direkt, sondern in Form der Karbonate in das Gemenge gegeben. Diese Oxidgehalte müssen daher mit Hilfe der stöchiometrischen Faktoren in die Karbonatgehalte umgerechnet werden. Die hier nicht wiederzugebende Berechnung ( es muss auf die Originalpublikation des Autors[13] verwiesen werden) ergibt, dass das Gemenge aus 67,47 g Sand und 66,06 g Farnasche (oder gleichen Vielfachen beider Komponenten) hergestellt wurde. Die prozentuale Zusammensetzung errechnet sich somit zu 50,5 % Sand und 49,5 % Farnasche.

Zusammenfassend ergibt sich also, dass der Glaser mit einem 1:1-Gemisch (nach Gewicht) aus Sand und Farnasche arbeitete, dem er eine kleine Menge des Uranerzes (oder im Falle der blauen tesserae eines Kobalterzes) zusetzte.

Folgerungen

Als Folgerung aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass wir nach Parallelen für das Tauben-Mosaik-Glas außerhalb der römischen Glasprovinz, im Gebiet der Randvölker, im keltischen oder keltisch beeinflussten Kulturkreis, suchen müssen! Wegen des leicht zugänglichen Uranerzes ist hier an Südengland zu denken – aber das ist beim heutigen Forschungsstand schon nicht mehr zu beweisen.

Über die Antwort auf die Frage, wie die tesserae aus – sagen wir vereinfachend - keltischem Glas auf den Posilipo gelangt sind und von wem sie dort zu einem Mosaik im römischen Stil verarbeitet wurden, kann zurzeit nur spekuliert werden. Vielleicht wird eine Aussage möglich, wenn Untersuchungsergebnisse weiterer urangefärbter Gläser vorliegen. Vielleicht sind die wenigen tesserae in dem Tauben-Mosaik aber auch die einzigen urangefärbten Glasobjekte, die je in der Antike hergestellt wurden. Man kann sich z. B. denken, dass es sich um eine versuchsweise Verarbeitung des wegen seiner ungewöhnlichen Färbung im Gelände aufgefallenen Minerals Torbernit handelt, die in einer der vielen kleinen, von Haevernick[14] postulierten keltischen (Heim-)Werkstätten durchgeführt wurde. Die blauen tesserae wurden vermutlich in gleicher Weise, jedoch unter Zusatz eines Kobalterzes, hergestellt. Bemerkenswert ist natürlich, dass aus diesem Glas tesserae erzeugt wurden und nicht die üblichen keltischen Perlen oder Ringe – oder wurden diese bisher nur noch nicht gefunden?

Leider verbleiben viele ungeklärte Fragen, zu deren Beantwortung nur vollständig analysierte Neufunde beitragen können. Die vorliegende Arbeit will die Aufmerksamkeit der Ausgräber hierauf lenken.

Danksagung

Der Autor ist vielen Kollegen aus der Glasforschung, der Archäologie und den Archiven zu Dank verpflichtet. Es ist nicht ihre Schuld, wenn die Suche nach Materialresten und Dokumentationen vergeblich war. Andere, vornehmlich Kollegen aus der Klassischen Archäologie, ermunterten den Autor gerade durch ihren Widerspruch, die vorliegende Arbeit durchzuführen und zu dem vorliegenden, vielleicht nur vorläufigen Ende zu führen.

Fussnoten

R[obert] T[heodore] Günther, “The Submerged Greek and Roman Foreshore near Naples”. The Submerged Regions of Posilipo, Archaeologia 58 Nr. 2, 1903, 499-560. ↩

R. T. Günther, “A Mural Glass Mosaic from the Imperial Roman Villa near Naples”. With a Note on the Analysis of the Green and Blue Glass by J. J. Manley, Archaeologia 63, 1911-1912, 99-108. ↩

Es handelt sich um dem Text entnommene Maße bzw. hiernach umgerechnete Werte aus der Zeichnung bei Günther. Der Maßstab in der Zeichnung ist offensichtlich um den Faktor 2 zu klein. ↩

Franz Kirchheimer, Das Uran und seine Geschichte (Stuttgart 1963) 275-76. ↩

Franz Kirchheimer, »Urangläser in alter Zeit«, Glastechnische Berichte 36, 1963, 488-90. ↩

Sheilagh Murray, John Haggith, “The Estimation of Uranium in Colored Glasses”, Journal of Glass Studies 15, 1973, 184-186. ↩

Freundliche e-Mail Prof.ssa Leonelli vom 19. 2. 2006: Noi non lo troviamo l'uranio! ↩

Peter Kurzmann, Untersuchung von Glasfunden aus der Heuneburg-Außensiedlung, in: Siegfried Kurz, Die Heuneburg-Außensiedlung (Stuttgart 2000) 187-188. ↩

Otto Johannsen, »Peder Månssons Glaskunst«. Ein Beitrag zur Geschichte der Glastechnik, Sprechsaal – Coburg 65, 1932 I, 387-388. ↩

Julian Henderson, “Electron Probe Microanalysis of Mixed-Alkali Glasses”, Archaeometry 30, 1988, 77-91. ↩

Heiko Wagner, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den angrenzenden Gebieten (mit einem Analytischen Bericht von A. Burkhardt) (Remshalden 2006) 47-63; 330-336. ↩

Karl Hans Wedepohl, Glas in Antike und Mittelalter (Stuttgart 2003) 184. ↩

Peter Kurzmann, Das Glasmosaik vom Posilipo, DGG-Journal der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft 10, 2011, 57-63. ↩

Thea Elisabeth Haevernick, Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit (Bonn 1960) 20-23. ↩